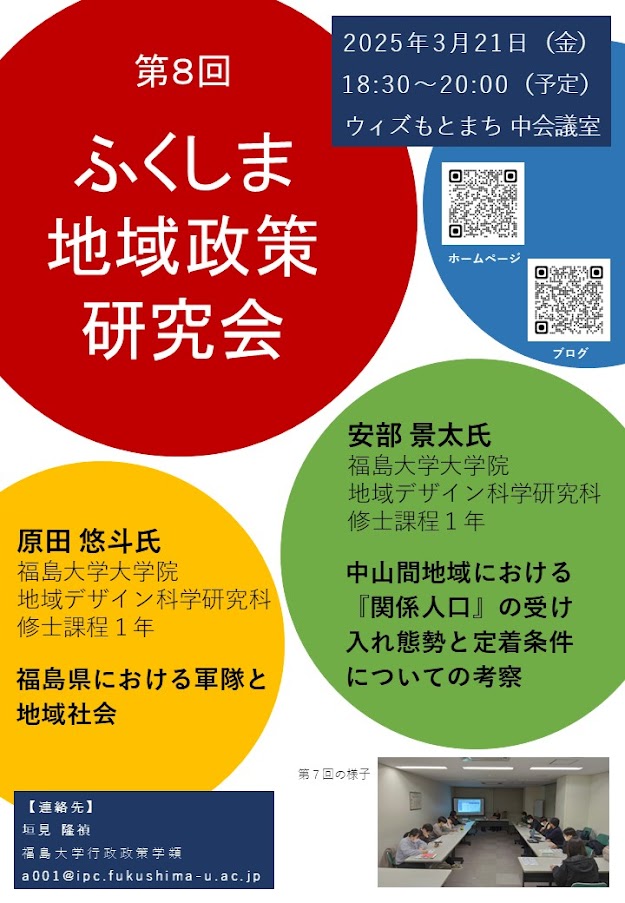

第10回ふくしま地域政策研究会(2025第4回)開催案内&会場案内

こんにちは。福島大学大学院・地域政策科学研究科の修了生です。 記念すべき第10回の内容が決まりましたので、ご案内いたします。 2025年9月26日(金)18:30~ 前回に引き続き、東日本大震災と原発事故の影響に関わる話題提供が2件、予定されています。 中間貯蔵施設をめぐる「お金」の話です。 私自身も4年近く、中間貯蔵関係の事務仕事に携わっていた経験があるため、とても関心があります。 経済経営学類、そしてその修士課程は、現役院生だったころ、私にとっては「近くて遠い」存在でした。 「地域デザイン科学研究科」が誕生し、こうしてこの研究会でご一緒できることが嬉しいです。 私は修士論文で、「お金」の話に及ばなかった負い目があります。 この機会に、「お金」を論じるマインドを、少しでも学び取りたいと思います! ▼▼▼会場案内▼▼▼ 男女共同参画センター/福島市公式ホームページ